バーリーマックス® スーパー大麦のちから

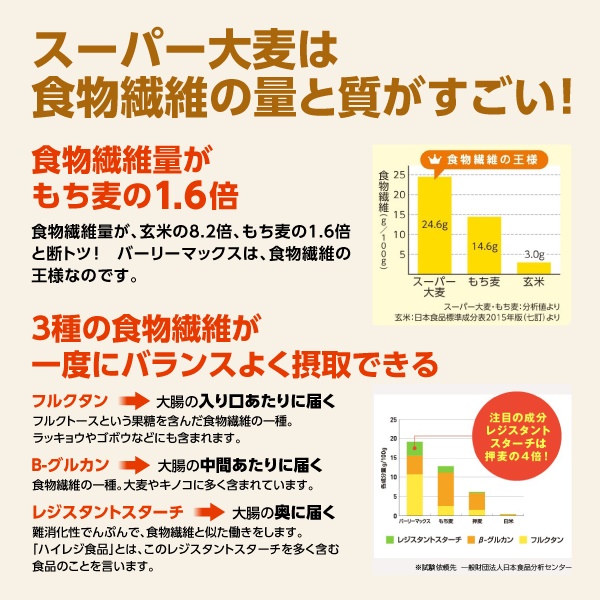

スーパー大麦 バーリーマックス®は、オーストラリア連邦科学産業研究機構が開発した大麦。通常の大麦に比べ2倍の総食物繊維量と 4倍のレジスタントスターチを含み「食物繊維の王様」と呼ばれます。

3種類の発酵性食物繊維が、腸の前半、腸の中盤、腸の奥 全体に届いて、それぞれの場所の腸内細菌の栄養になります。

[目次に戻る↑]

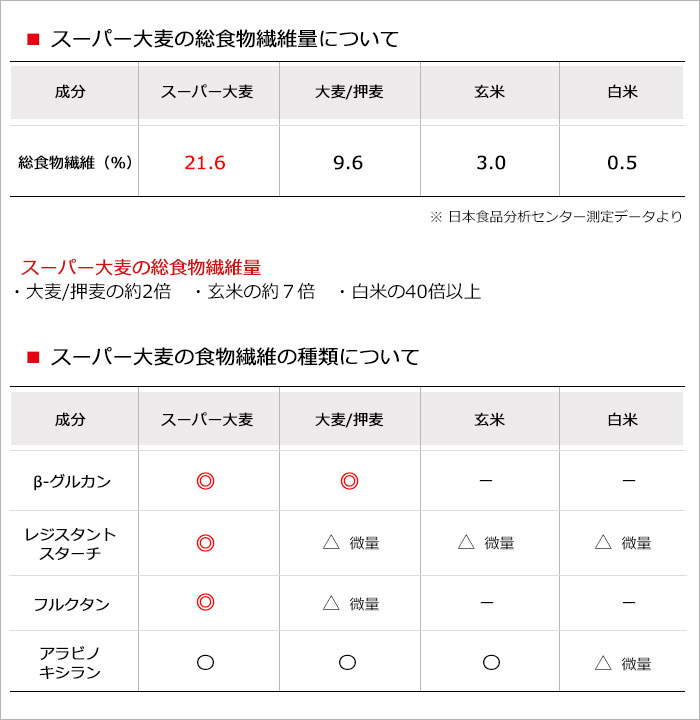

総食物繊維量が約2倍

「スーパー大麦」は、一般的な「大麦」に比べて約2倍の総食物繊維量と、 約4倍のレジスタントスターチ(難消化性でんぷん)を含むということで注目されている大麦です。

オーストラリア連邦科学産業研究機構が開発した新種の大麦です。

90年代オーストラリアでは、健康問題がクローズアップされており、それを改善すべく研究を重ねた結果、食物繊維がテーマとして取り上げられました。

その活動の中で、10年の歳月をかけて研究・開発されたのが、このスーパー大麦です。

遺伝子組換え技術は用いずに、交配・育成を繰り返した品種です。

日本では、帝人が独占的に取り扱う権利を保有しています。

[目次に戻る↑]

食物繊維の量と種類を表にしました

[目次に戻る↑]

分子量が異なる「3種類の食物繊維」を含みます。

スーパー大麦「バーリーマックス」に含まれる発酵性食物繊維には、3つの種類があります。

1,フルクタン

2,β‐グルカン

3,レジスタントスターチ※

です。※レジスタントスターチは食物繊維様成分

この3つの成分は分子量が異なっており、

フルクタン < 大麦β-グルカン < レジスタントスターチ

の順に分子量が大きくなります。

● 分子量が小さいものほど、腸の入り口に近い腸内細菌に食べられるため発酵速度が速い

● 分子量が大きいものほど腸内細菌の栄養になるまでに時間がかかるため発酵速度が遅い

という傾向にあります。

さらに、不溶性・水溶性の食物繊維からなる細胞壁がレジスタントスターチを包み込むコンプレックス構造となっているため、レジスタントスターチを「大腸の奥」に届けることができます。

つまり、段階的に腸の「入り口」から、腸内細菌が多く棲む「腸の奥」まで、食物繊維が届くのです。

[目次に戻る↑]

3段ロケットのように、3つの食物繊維が腸の奥まで届きます。

3つの食物繊維は、腸のそれぞれの場所で働きます。

1、腸の入り口で、フルクタン

2、腸の中盤で、β-グルカン

3、腸の奥で、レジスタントスターチ

それぞれの場所で、腸内細菌の栄養になります。

各場所に存在する腸内細菌は、発酵性食物繊維を栄養に、それぞれ短鎖脂肪酸を産生します。

下の図は、その3つの食物繊維を3段ロケットと形容して、説明しています。

[目次に戻る↑]

スーパー大麦の構造

スーパー大麦の発酵性食物繊維がどこに存在しているのかを図にしています。

この図の中に、アラビノキシランという不溶性食物繊維があります。

一般的にセルロースなどの不溶性食物繊維は、腸内細菌の栄養にならないとされていました。

ところがアラビノキシランは、不溶性食物繊維にもかかわらず、腸内細菌の栄養になることがわかってきました。アラビノキシランは、主に大腸の奥の腸内細菌の栄養になるようです。

※レジスタントスターチの説明をします。

レジスタントは、「消化されない」という意味で、スターチは「でんぷん」ですから、「難消化性でんぷん」ということになります。

ほとんどのでんぷんは、小腸で消化吸収されてしまいますが、レジスタントスターチは、消化酵素によって分解されずに大腸まで届きます。

水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の両方の特性を持ち、大腸の腸内細菌(善玉菌)のエサになり、腸内フローラに良い影響を与えるとされています。

[目次に戻る↑]

スーパー大麦は、全粒穀物。

さらにスーパー大麦は、穀物の栄養が丸ごと食べられる「全粒穀物」です。

外皮、胚乳、胚芽をそのまま残しています。

スーパー大麦の全体的な栄養を食べることができます。

抗酸化物質も多く含まれています。

[目次に戻る↑]

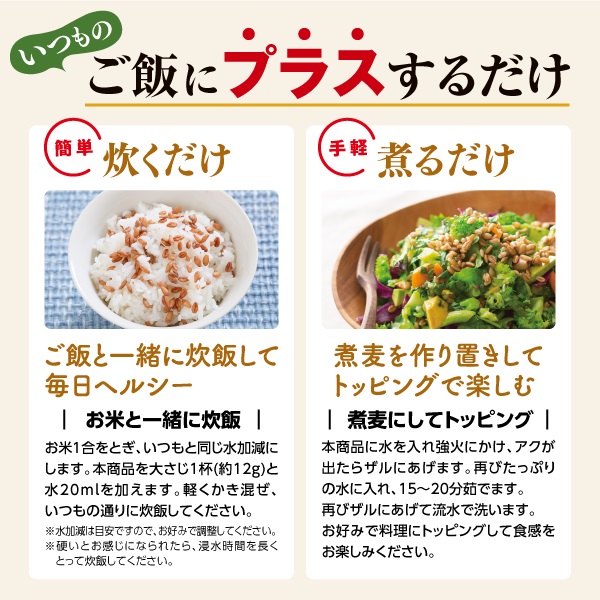

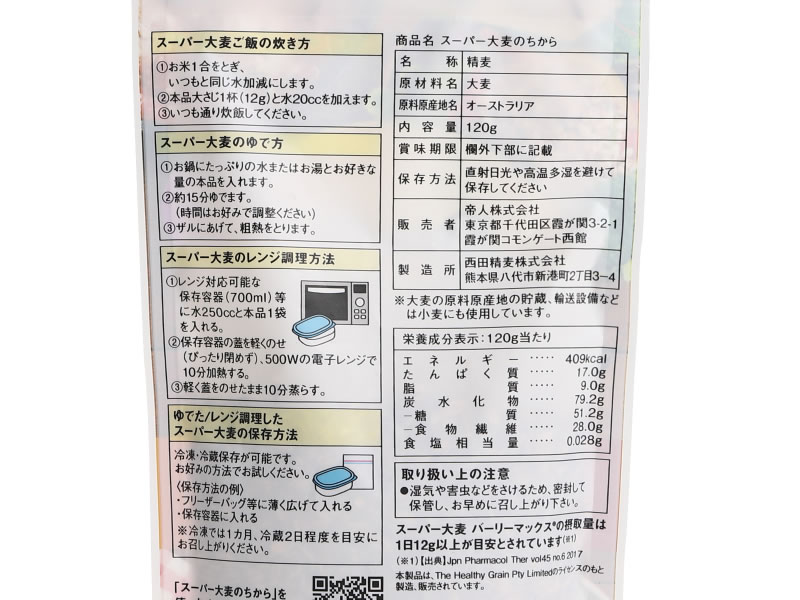

基本は、ごはんと一緒に混ぜて炊きます。

スーパー大麦「バーリーマックス®」のお召し上がり方です。

基本は、ご飯と一緒に混ぜて炊く、です。

白米に、スーパー大麦「バーリーマックス®」を入れて、バーリーマックスの量の倍の水を付加して炊きます。

[目次に戻る↑]

推奨量は1日12gです。

推奨量は、1日12gです。

目安としては、1gあたり、0.21gの食物繊維が含まれます。

12g入れると、2.52gの食物繊維が食べられます。

炊きあがったご飯は、ほのかな甘みと香ばしい風味がします。

プチプチした食感が楽しいです。

よく噛むようになります。

よく噛むようになりますから、唾液も出やすくなります。

[目次に戻る↑]

食べるタイミングは?また、食べ方は・・・

食べるタイミングですが、毎食が良いと思われますが、1度だけの場合は、朝食でお召し上がりください。

「セカンドミール効果」で、昼食にも良い影響があると言われています。

また、ゆでて、いろいろな料理にかけて食べることもできます。

例えば、サラダ、ポテトサラダ、シチュー、ハンバーグなど、いろいろな料理にお使いいただけます。

ゆでて、そのままの状態で、ちょっとかつお節と醤油などかけて、"つまみ"としても楽しめます。

[目次に戻る↑]

◆バーリーマックスRスーパー大麦のちから にいただいたご感想

今ではそれがないと物足りない感じがします

sue.s さん(福岡県)

二回目の注文になりました。

最初は少し固いかな、と思っていましたが、

食べなれるとプチプチとした食感が楽しくなり、

今ではそれがないと物足りない感じがします。

腸まで届く食物繊維、ということですが、

確かに腸の働きは良くなったように感じます。

炊飯器を開けたときの炊き込みご飯のような香ばしい匂い!

なー さん(東京都)

いつもながら商品の公平な視点での説明がしっかりしてある中で、

バーリーマックスの腸の奥まで届くというのに惹かれ購入してみました。

いつも雑穀米にしてるのですが、雑穀を大2、バーリーマックスを大2くらい入れて2合炊いてました。

炊きたての炊飯器を開けたときの炊き込みご飯のような香ばしい匂い!

そして実際すごく美味しかったです。

多分バーリーマックス単体より雑穀と一緒にしたのが良かった気がします。

もう白米には戻れないかもと思ったくらいです笑

説明にあったとおり、よく噛みおかずも少なめになりました。

白米ではあまりしないごはんの少なめおかわりはしました笑

もっと大容量があればな?などと思いました。

効果については、少なめにしたのとそんなに便秘などなかったせいかよくわからなかったですが、

良いものはそんな短期間で目に見えるほどわかるものではないと思ってます。

また機会があれば購入したいです。